Documente Academic

Documente Profesional

Documente Cultură

Apresentações Da Filosofia, P. 27-35: André Comte-Sponville

Încărcat de

Juliana Pereira Salviano0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)

13 vizualizări24 paginiTitlu original

424924

Drepturi de autor

© Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Formate disponibile

DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Raportați acest documentDrepturi de autor:

Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Formate disponibile

Descărcați ca DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd

0 evaluări0% au considerat acest document util (0 voturi)

13 vizualizări24 paginiApresentações Da Filosofia, P. 27-35: André Comte-Sponville

Încărcat de

Juliana Pereira SalvianoDrepturi de autor:

Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Formate disponibile

Descărcați ca DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd

Sunteți pe pagina 1din 24

A MORAL

por André COMTE-SPONVILLE -

Apresentações da Filosofia, p. 27-35

Vale mais ser Sócrates insatisfeito

que um porco satisfeito; vale mais

ser Sócrates insatisfeito que um

imbecil satisfeito. E se o imbecil ou

o porco têm uma opinião diferente,

é porque só conhecem um lado da

questão: o seu. A outra parte, para

fazer a comparação, conhece os

dois lados. (JOHN STUART MILL)

Estamos enganados acerca da

moral. Ela não existe basicamente

para punir, para reprimir, para

condenar. Para isso há tribunais,

polícias, prisões, e ninguém os

confunde com a moral. Sócrates

morreu na prisão, sendo todavia

mais livre que os seus juizes. É

talvez aqui que a filosofia começa. É

aqui que a moral começa, para cada

qual, e recomeça sempre: onde

nenhuma punição é possível, onde

nenhuma repressão é eficaz, onde

nenhuma condenação, pelo menos

exterior, é necessária. A moral

começa onde nós somos livres: ela

é a própria liberdade, quando esta

se julga e se dirige.

Querias roubar aquele disco ou

aquela peça de roupa numa loja...

Mas há um vigilante que te observa,

ou um sistema de vigilância

electrónica, ou tens simplesmente

medo de ser apanhado, de ser

punido, de ser condenado... Não é

honestidade; é calculismo. Não é

moral; é precaução. O medo da

autoridade é o contrário da virtude,

ou é apenas a virtude da prudência.

Imagina, pelo contrário, que tens

esse anel de que fala Platão, o

famoso anel de Giges que te torna

invisível quando queres... É um anel

mágico que um pastor encontrou por

acaso. Basta rodar o anel e voltar o

engaste para o lado da palma da

mão para a pessoa se tornar

totalmente invisível, e rodá-lo para o

outro lado para voltar a ficar visível...

Giges, que era um homem honesto,

não soube resistir às tentações a

que este anel o submetia:

aproveitou os seus poderes mágicos

para entrar no Palácio, seduzir a

rainha, assassinar o rei, tomar o

poder e exercê-lo em seu exclusivo

benefício... Quem conta a história

n'A República [uma das obras de

Platão] conclui que o bom e o mau,

ou supostos como tais, não se

distinguem senão pela prudência ou

pela hipocrisia, ou, dito de outra

maneira, pela importância desigual

que atribuem ao olhar dos outros ou

pela sua maior ou menor habilidade

em se esconder... Possuíssem um e

outro o anel de Giges e nada os

distinguiria: «tenderiam ambos para

o mesmo fim». Isto é sugerir que a

moral não é senão uma ilusão, um

engano, um medo disfarçado de

virtude. Bastaria podermos tornar-

nos invisíveis para que qualquer

interdição desaparecesse, e não

houvesse senão a procura, por parte

de cada um, do seu prazer ou do

seu interesse egoísta.

Será isto verdade? Claro que Platão

está convencido do contrário. Mas

ninguém é obrigado a ser

platônico... Para ti, a única resposta

válida está em ti mesmo. Imagina,

como experiência de pensamento,

que tinhas esse anel. Que farias?

Que não farias? Continuarias, por

exemplo, a respeitar a propriedade

dos outros, a sua intimidade, os

seus segredos, a sua liberdade, a

sua dignidade, a sua vida? Ninguém

pode responder por ti: esta questão

só a ti diz respeito, mas diz respeito

a tudo o que tu és. Tudo aquilo que

não fazes, mas que te permitirias se

fosses invisível, releva menos da

moral que da prudência ou da

hipocrisia. Em contrapartida, aquilo

que, mesmo invisível, continuarias a

obrigar-te ou a proibir-te, não por

interesse mas por dever, só isso é

estritamente moral. A tua alma tem

a sua pedra de toque. A tua moral

tem a sua pedra de toque, pela qual

te julgas a ti mesmo. A tua moral?

Aquilo que exiges de ti, não em

função do olhar dos outros ou desta

ou daquela ameaça exterior, mas

em nome de uma certa concepção

do bem e do mal, do dever e do

interdito, do admissível e do

inadmissível, enfim, da humanidade

e de ti. Concretamente: o conjunto

das regras às quais te submeterias

mesmo que fosses invisível e

invencível.

Será demasiado? Ou será pouco?

Cabe a ti decidir. Aceitarias, por

exemplo, se pudesses tornar-te

invisível, fazer condenar um

inocente, trair um amigo, martirizar

uma criança, violar, torturar,

assassinar? A resposta só depende

de ti; tu, moralmente, não dependes

senão da tua resposta. Não tens o

anel? Isso não te dispensa de

refletir, de julgar, de agir. Se há uma

diferença mais do que aparente

entre um malvado e um homem bom

é porque o olhar dos outros não é

tudo, porque a prudência não é

tudo. Tal é a aposta da moral e a

sua solidão derradeira: toda a moral

é em relação ao outro, mas de si

para si. Claro que agir moralmente é

tomar em consideração os

interesses do outro, mas «às ocultas

dos deuses e dos homens», como

diz Platão, ou, dito de outro modo,

sem recompensa nem castigo

possíveis e sem ter necessidade,

para isso, de outro olhar que não o

próprio. Uma aposta? Exprimo-me

mal, pois a resposta, mais uma vez,

só depende de ti. Não se trata de

uma aposta, mas de uma escolha.

Só tu sabes o que deves fazer, e

ninguém pode decidir por ti. Solidão

e grandeza da moral: só vales pelo

bem que fazes e pelo mal que te

proíbes, sem outro benefício que a

satisfação — ainda que mais

ninguém saiba disso —- de fazer

bem.

É o espírito de Espinosa: «Fazer

bem e ter alegria.» É apenas o

espírito. Como podemos ter alegria

sem nos estimarmos ao menos um

pouco? E como nos estimaremos

sem nos dirigirmos, sem nos

dominarmos, sem nos

ultrapassarmos? É a tua vez de

jogar, como se diz, mas não é um

jogo, e ainda menos um

espectáculo. É a tua própria vida: tu

és, aqui e agora, aquilo que fazes. É

inútil, do ponto de vista moral,

sonharmos ser outra pessoa.

Podemos esperar a riqueza, a

saúde, a beleza, a felicidade... É

absurdo esperar a virtude. Ser

malvado ou bom, cabe-te a ti

escolher, somente a ti: tu vales

exatamente o que queres.

O que é a moral? É o conjunto das

coisas a que um indivíduo se obriga

ou que proíbe a si mesmo, não para

aumentar a sua felicidade ou o seu

bem estar, o que não passaria de

egoísmo, mas para levar em conta

os interesses ou os direitos do outro,

para não ser um malvado, para

permanecer fiel a uma certa ideia da

humanidade e de si. A moral

responde à questão Que devo

fazer? — é o conjunto dos meus

deveres, ou seja, dos imperativos

que reconheço como legítimos —-

mesmo que, como qualquer pessoa,

ocasionalmente os viole. É a lei que

imponho a mim mesmo, ou que

deveria impor-me,

independentemente do olhar do

outro e de qualquer sanção ou

recompensa esperadas.

Que devo fazer? e não: Que devem

fazer os outros? Eis o que distingue

a moral do moralismo. «A moral,

dizia Alain, nunca é para o nosso

vizinho»: aquele que se ocupa dos

deveres do vizinho não é moral, mas

moralizador. Haverá espécie mais

desagradável? Discurso mais inútil?

A moral só é legítima na primeira

pessoa. Dizer a alguém: «Deves ser

generoso» não é fazer prova de

generosidade. Dizer-lhe: «Deves ser

corajoso» não é fazer prova de

coragem. A moral só vale para nós

mesmos; os deveres só valem para

nós mesmos. Para os outros bastam

a misericórdia e o direito.

De resto, quem pode conhecer as

intenções, as desculpas ou os

méritos dos outros? Moralmente,

ninguém pode ser julgado senão por

Deus, se este existir, ou por si, e isto

faz com que uma existência seja

suficiente. Foste egoísta? Foste

displicente? Aproveitaste-te da

fraqueza de outro, da sua

fragilidade, da sua ingenuidade?

Mentiste, roubaste, violaste? Tu

sabe-lo bem, e este saber de ti para

ti é o que se chama consciência, e é

o único juiz que importa, pelo menos

moralmente. Um processo? Uma

multa? Uma pena de prisão? Isso é

apenas a justiça dos homens:

apenas o direito e a polícia. Quantos

malvados não há em liberdade? E

quantas pessoas de bem na prisão?

Podes estar de bem com a

sociedade, e não há dúvida de que

isso é necessário. Mas não te

dispensa de estar de bem contigo

mesmo, com a tua consciência, e

esse é o único bem de verdade.

Haverá então tantas morais quantos

os indivíduos? Não. É este o

paradoxo da moral: só é válida na

primeira pessoa, mas é o

universalmente, ou seja, para todos

os seres humanos (pois qualquer

ser humano é um «eu»). Pelo

menos, é assim que a vivemos. Na

prática, sabemos bem que há

morais diferentes, que dependem da

educação que se recebeu, da

sociedade ou da época em que se

vive, dos meios que se frequenta, da

cultura em que nos reconhecemos...

Não há uma moral absoluta, ou

ninguém lhe tem acesso

absolutamente. Mas quando me

proíbo a crueldade, o racismo ou o

crime, sei também que não se trata

somente de uma questão de

preferência, a qual dependeria do

gosto de cada um. É antes de mais

uma condição de sobrevivência e de

dignidade para a sociedade, para

qualquer sociedade, ou seja, para a

humanidade ou para a civilização.

Se toda a gente mentisse, ninguém

acreditava em ninguém: nem se

poderia sequer mentir (pois a

mentira supõe a própria confiança

que viola) e qualquer comunicação

se tornaria absurda ou vã.

Se toda a gente roubasse, a vida em

sociedade tornar-se-ia impossível ou

miserável: deixaria de haver

propriedade, não haveria bem estar

para ninguém nem haveria nada

para roubar...

Se toda a gente matasse, seria a

humanidade ou a civilização que

correriam para a sua perda: haveria

apenas violência e medo, e

seríamos todos vítimas dos

assassinos que seríamos todos...

Trata-se apenas de hipóteses, mas

que nos levam ao coração da moral.

Queres saber se esta ou aquela

ação são boas ou condenáveis?

Pergunta a ti mesmo o que se

passaria se toda a gente se

comportasse como tu. Por exemplo,

uma criança deita a pastilha elástica

para o passeio: «imagina, dizem-lhe

os pais, que toda a gente fazia o

mesmo: que sujidade isso não

provocaria, que desagradável seria

para ti e para todos!» Imagina, a

fortiori, que toda a gente mentia, que

toda a gente matava, que toda a

gente roubava, violava, agredia,

torturava... Como poderias desejar

uma humanidade assim? Como

poderias querê-la para os teus

filhos? E em nome de quê te

poderias pôr à margem do que

queres? Tens pois de te proibir o

que condenarias nos outros, ou

então renunciar a julgares-te pelo

universal, isto é, pelo espírito ou

pela razão. É este o ponto decisivo:

trata-se de nos submetermos

pessoalmente a uma lei que nos

parece ser válida, ou deveria ser

válida, para todos.

Tal é o sentido da famosa

formulação kantiana do imperativo

categórico, na Fundamentação da

metafísica dos costumes «Age

apenas segundo uma máxima tal

que possas ao mesmo tempo querer

que seja uma lei universal.» Trata-

se de agir mais segundo a

humanidade que segundo o

«querido pequeno eu», e obedecer

mais à razão que às inclinações ou

aos interesses. Uma ação só é boa

se o princípio ao qual se submete (a

sua «máxima») pode, de direito, ser

válido para todos: agir moralmente é

agir de tal maneira que possas

desejar, sem contradição, que

qualquer indivíduo se submeta aos

mesmos princípios que tu. Isto

retoma o espírito dos Evangelhos,

ou o espírito da humanidade

(encontramos formulações

equivalentes noutras religiões), tal

como Rousseau enuncia a «máxima

sublime»: faz aos outros como

queres que te façam a ti. E retoma

também, mais modestamente, mais

lucidamente, o espírito de

compaixão, de que Rousseau, mais

uma vez, exprime a fórmula, «bem

menos perfeita, mas mais útil talvez

que a precedente: Faz o teu bem

com o menor mal que for possível

causar aos outros». Isto é viver, pelo

menos em parte, segundo o outro,

ou melhor, segundo si mas

enquanto se julga e pensa.

Completamente só, dizia Alain,

universalmente... É a moral em si

mesma.

Será necessário um fundamento

para legitimar esta moral? Não é

necessário nem forçosamente

possível. Uma criança está a afogar-

se. Tens necessidade de um

fundamento para a salvares? Um

tirano massacra, oprime, tortura...

Tens necessidade de um

fundamento para o combater? Um

fundamento seria uma verdade

incontestável que viria garantir o

valor dos nossos valores: isto

permitir-nos-ia demonstrar, incluindo

àquele que não os partilha, que nós

temos razão e ele está enganado.

Mas para isso seria necessário

começar por fundamentar a razão, e

isso não se pode fazer. Haverá

alguma demonstração que possa

prescindir dos princípios prévios,

que teríamos de começar por

demonstrar? E, no caso dos valores,

haverá um fundamento que não

pressuponha a própria moral que

pretende fundamentar? Como

demonstrar ao indivíduo que

pusesse o egoísmo à frente da

generosidade, a mentira à frente da

sinceridade, a violência ou a

crueldade à frente da doçura ou da

compaixão, que está errado, e que

efeito poderia tal demonstração ter

sobre ele? Que importa o

pensamento àquele que só pensa

em si? Que importa o universal

àquele que só vive para si? Por que

há de respeitar o princípio de não

contradição aquele que não hesita

em profanar a liberdade dos outros,

a dignidade dos outros, a vida dos

outros? E, para o combater, de que

nos serviria ter primeiramente os

meios para o refutar? O horror não

se refuta. O mal não se refuta.

Contra a violência, contra a

crueldade, contra a barbárie, temos

menos necessidade de um

fundamento que de coragem. E, em

face de nós mesmos, menos

necessidade de um fundamento que

de exigência e fidelidade. Trata-se

de não sermos indignos do que a

humanidade fez de si e de nós. Para

que precisamos de um fundamento

ou de uma garantia para tal? Como

seriam eles possíveis? A vontade

basta, e vale mais.

«A moral, escrevia Alain, consiste

em nos sabermos espírito e, a esse

título, absolutamente obrigados; pois

tal nobreza impõe uma obrigação.

Nada mais há na moral que o

sentimento da dignidade.» Trata-se

de respeitar a humanidade em si e

no outro. O que não acontece sem

resistência nem sem esforço. Nem

sem combate. Trata-se de recusares

em ti a parte que não pensa, ou que

não pensa senão em ti. Trata-se de

recusares, ou pelo menos

superares, a tua própria violência, o

teu próprio egoísmo, a tua própria

baixeza. De quereres ser homem,

ou mulher, e de seres digno disso.

«Se Deus não existe, diz uma

personagem de Dostoievski, tudo é

permitido.» Não é verdade, visto

que, crente ou descrente, não te

permites tudo: nem tudo seria digno

de ti!

O crente que só respeitasse a moral

na esperança do paraíso, ou por

medo do inferno, não seria virtuoso:

seria apenas uma questão de

egoísmo e prudência. Aquele que só

faz o bem para a sua própria

salvação, diz mais ou menos Kant,

não faz o bem e não será salvo. Isto

quer dizer que uma ação só é

moralmente boa na condição de a

fazermos, como também diz Kant,

sem nada esperar em troca. É aqui

que entramos, moralmente, na

modernidade, ou seja, no laicismo

(no bom sentido do termo: no

sentido em que um crente pode ser

tão laico como um ateu). É o espírito

das Luzes. É o espírito de Bayle,

Voltaire, Kant. Não é a religião que

fundamenta a moral; pelo contrário,

é a moral que fundamenta ou

justifica a religião. Não é porque

Deus existe que devo agir bem; é

por agir bem que posso ter

esperança — não para ser virtuoso,

mas para escapar ao desespero —

de crer em Deus. Não é porque

Deus me ordena qualquer coisa que

isso é bom; é por um mandamento

ser moralmente bom que posso

acreditar que vem de Deus. Deste

modo, a moral não impede a crença,

até conduz, segundo Kant, à

religião. Mas não depende desta

nem pode ser reduzida a ela.

Mesmo que Deus não exista,

mesmo que não haja nada depois

da morte, isso não te dispensa de

fazeres o teu dever, ou seja, de

agires humanamente.

«Não há nada tão belo e legítimo»,

escrevia Montaigne, «como o

homem fazer bem e de acordo com

o que é prescrito.» O único dever é

ser humano (no sentido em que a

humanidade não é somente uma

espécie animal, mas uma conquista

da civilização), a única virtude é ser

humano, e ninguém pode sê-lo em

teu lugar.

Isto não substitui a felicidade, e é

por isso que a moral não é tudo.

Não substitui o amor, e é por isso

que a moral não é o essencial. Mas

nenhuma felicidade a dispensa;

nenhum amor é suficiente: o que

quer dizer que a moral é sempre

necessária.

É ela que te permitirá, sendo

livremente tu mesmo (em vez de

ficares prisioneiro dos teus instintos

e dos teus medos!), viver livremente

com os outros.

A moral é a exigência universal, ou

pelo menos universalizável, que te

foi pessoalmente confiada.

É quando o homem, ou a mulher,

fazem bem que ajudam a

humanidade a fazer-se. E tal é

preciso: ela tem necessidade de ti

como tu tens necessidade dela!

S-ar putea să vă placă și

- Cena 1 - Maria e o AnjoDocument4 paginiCena 1 - Maria e o AnjoBruno Souza100% (1)

- OmeprazolDocument3 paginiOmeprazolAna Luísa100% (1)

- Paideia - Werner Jaeger PDFDocument1.457 paginiPaideia - Werner Jaeger PDFLucas100% (20)

- A Pura Verdade Sobre o NatalDocument11 paginiA Pura Verdade Sobre o NatalfacescribdÎncă nu există evaluări

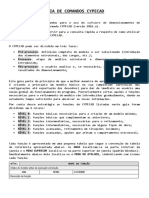

- CYPECAD (2016.o) - Guia de ComandosDocument21 paginiCYPECAD (2016.o) - Guia de ComandosfelipebarbosateixeirÎncă nu există evaluări

- Apostila de Higiene Ocupacional PDFDocument82 paginiApostila de Higiene Ocupacional PDFRicardo Pires100% (1)

- APX1 Ed - Infantil2Document3 paginiAPX1 Ed - Infantil2Maria Eduarda Messias RodriguesÎncă nu există evaluări

- A Divisão Das Classes Dos Antidepressivos PDFDocument4 paginiA Divisão Das Classes Dos Antidepressivos PDFDaviFonsecaÎncă nu există evaluări

- K WDCyc V7 PR WWQ7 J DF Yqq Yn NDocument6 paginiK WDCyc V7 PR WWQ7 J DF Yqq Yn NJussara Gomes MarquesÎncă nu există evaluări

- Diagnóstico Dos Chakras Com Um PênduloDocument5 paginiDiagnóstico Dos Chakras Com Um PênduloRonisson GuimaraesÎncă nu există evaluări

- Debret GEOGRAFIA PARTE ESCRITADocument3 paginiDebret GEOGRAFIA PARTE ESCRITAGisele BelliniÎncă nu există evaluări

- Universidade Federal Da Bahia: Luiza BrandãoDocument3 paginiUniversidade Federal Da Bahia: Luiza BrandãoLuíza BrandãoÎncă nu există evaluări

- NF Câmbio CVT Usado Netcar GasparDocument1 paginăNF Câmbio CVT Usado Netcar GaspardiegoÎncă nu există evaluări

- Resenha - A Arte Como LinguagemDocument2 paginiResenha - A Arte Como LinguagemBernardo JunniorÎncă nu există evaluări

- Apostila Retentores PDFDocument24 paginiApostila Retentores PDFLeandrodeLemos100% (1)

- Aleitamento MaternoDocument3 paginiAleitamento Maternogabriela.marianoÎncă nu există evaluări

- Paginaà à o Enfermagem UniRIODocument20 paginiPaginaà à o Enfermagem UniRIOCarolina FranciscoÎncă nu există evaluări

- O Impacto Do Corredor de Desenvolvimento Do Lobito Na Economia Nacional E RegionalDocument25 paginiO Impacto Do Corredor de Desenvolvimento Do Lobito Na Economia Nacional E RegionalDinis UssengueÎncă nu există evaluări

- Tempos Verbais Atividade 2Document2 paginiTempos Verbais Atividade 2andryellebatistaÎncă nu există evaluări

- Exercícios - Passado Perfeito e ImperfeitoDocument2 paginiExercícios - Passado Perfeito e ImperfeitoJoyceÎncă nu există evaluări

- Aula 2 SlidDocument7 paginiAula 2 SlidDouglas Carvalho limaÎncă nu există evaluări

- Dispositivos de Comando e SinalizaçãoDocument43 paginiDispositivos de Comando e SinalizaçãoWalmir JuniorÎncă nu există evaluări

- Exercícios de GeografiaDocument21 paginiExercícios de GeografiaSandro Gomes0% (1)

- Aula 8 - Medição de TemperaturaDocument91 paginiAula 8 - Medição de TemperaturaangelmpÎncă nu există evaluări

- Solucionário 4.2 PDFDocument32 paginiSolucionário 4.2 PDFMatheus MonteiroÎncă nu există evaluări

- Extração de DnaDocument9 paginiExtração de Dnaleandrotavares07Încă nu există evaluări

- Estruturas de MadeiraDocument38 paginiEstruturas de Madeirajhonathann446Încă nu există evaluări

- Geologia - Resumo 1a ProvaDocument5 paginiGeologia - Resumo 1a ProvaAnonymous dXQRsCEPÎncă nu există evaluări

- Trabalho de Padrão de Qualidade AmbientalDocument168 paginiTrabalho de Padrão de Qualidade AmbientalWagner Sousa Santos100% (1)

- Livro Unico PDFDocument222 paginiLivro Unico PDFAnderson Santos50% (2)